![]()

![]()

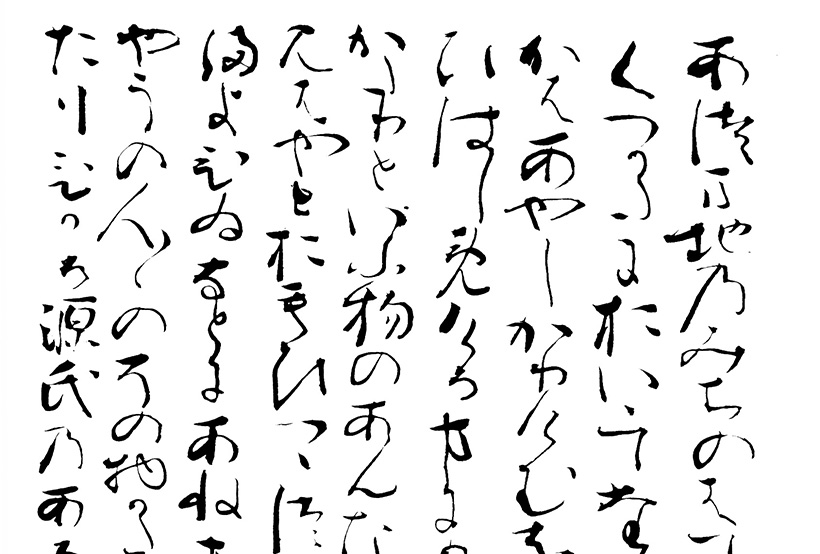

●ふでづかい

速筆で頓着しないだけかというとそうではなく、たたきつけただけのようなところでも微妙な変化が感じられます。ねじれたり、ひっかけたり、押し込んだり、えぐったりといった、平安時代には見られない力強い筆遣いがみられます。平安時代の書写をスラスラと「流れるように」と形容するならば、こちらはドクドクと「脈が打つように」ということができます。

●まとめかた

やや扁平で、横におくる筆遣いが水平にちかい組み立てになっています。字型(外形による分類)をみても、それほど極端な区別はつけられていません。「り」はそれほど縦長ではなく、「つ」はそれほど横長ではありません。

●ならびかた

字詰めが(活字組みでいえば)プロポーショナルで、しかも連綿になっていますが、連綿による行のゆれは少ないようです。

藤原定家(1162-1241)

鎌倉初期の歌人。父親の藤原俊成のあとを継いで有心〔うしん〕体の象徴的歌風を確立し、歌壇の指導者として活躍した。『新古今和歌集』の撰者のひとり。のち『新勅撰集』を撰し、『源氏物語』などの古典の校訂・研究者としてもすぐれた業績を残した。

定家はとにかく多くの典籍をまめに書写している。そのひとるが『更級日記』の写本である。現存の『更級日記』の写本は、すべて藤原定家筆の写本の転写本ないしは再転写本である。鎌倉時代には別系統の写本もあったようだが、現在では藤原定家筆の写本以外は存在していない。

原資料は『御物更級日記 藤原定家筆』(笠間書院、1999年)です。この影印本のオリジナルは現在、京都御所内の後文庫に三重箱入りで保管されています。年に一度の曝涼(虫干し)のほかは文庫外に出ることもありません。縦16.3mm、横14.8mmの桝形列帖装です。本文用紙の鳥の子紙で、茶味をおびた薄手光沢のあるもので、これは鎌倉時代特有のものだそうです。

藤原定家の書は「奇癖」「悪筆」という評価でしたが、力強い書き振りとして評価されるようになってきました。書きなぐりのように荒々しく豊満な印象がありますが、水平に構成された親しみやすい形象をしています。

定家の書蹟は必要に応じて書かれたもので「読ませる」ということを目的にしており、「書かせる」というためのものではありませんでした。ですから正しく書くことについてのみ注意をはらっていたようです。

はやく多く書きとめるといった実用性から、やがて書きなれて成熟し定家の人間性をも反映した書風を形成していったと考えられます。自分の仕事に適した実用速筆体ともいえるのでないかと思います。

![]()

■組み見本

漢字書体は、

左:洛陽

中:金陵

右:聚珍

![]()

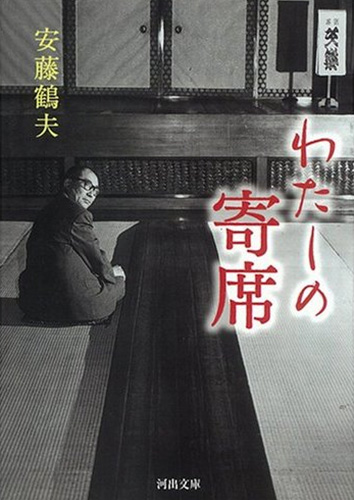

『わたしの寄席』

(安藤鶴夫著、河出書房新社・河出文庫、2008年4月)

写本からの復刻の場合、同じ字種でも形象はすべて異なっています。そのなかから活字書体として適していると思われるものを抜き出していくわけです。定家様をよくあらわしていながら整っているものを丹念に選びました。

書写の場合、文字列として潤渇をつくります。したがって太い文字と細い文字が同じ文字列の中にあらわれてきます。できるだけ太さの統一があり一字のなかで潤渇のあるものを選び出すようにしなければなりません。たたきつけつけるような定家様では強弱がはっきりでてきます。小さいサイズであまり強弱をつけすぎると読みにくくなりますが、定家様では強弱をなくすわけにはいきません。

定家様の持ち味を生かすために、この書体の場合には本文用としてもやや大きめのサイズでの使用が適していると判断しました。

鎌倉時代を代表する書体として定着することを願いながら制作をすすめていきました。