![]()

![]()

●筆法

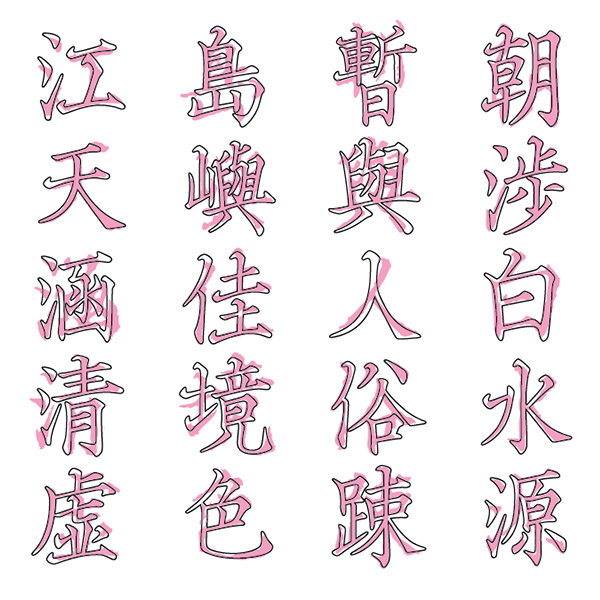

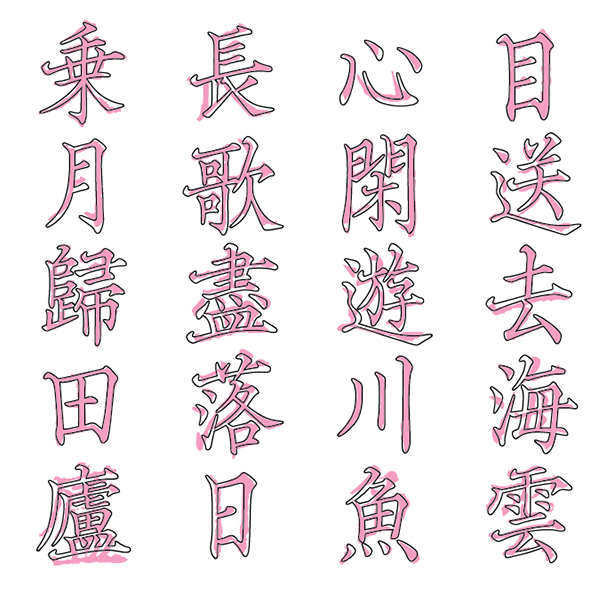

横画の起筆に脈絡が感じられるところが見受けられます。『分類補註李太白詩』でははっきりと意識され、明確な特徴となっています。それは収筆にもあらわれており、ややはね上げたようになっています。

磔法は比較的に短く、むしろ側法のように右下に引き抜くようになっていることが多いようです。掠法はかなり深くゆったりとしています。躍法はシャープにはねあげています。『分類補註李太白詩』は工芸の文字として整理がすすんでいるようです。

●結法

『分類補註李太白詩』はやや縦長の結構になっています。長い横画ではほぼ12度の右肩上がりになっています。起筆や収筆の脈絡を感じさせる特徴により、それほど右上がりになっているようには感じさせません。

また『分類補註李太白詩』では横画が細くなっています。これは宋代の福建刊本と同様であり、刊本字様としての可読性を保つためだろうと思います。

●章法

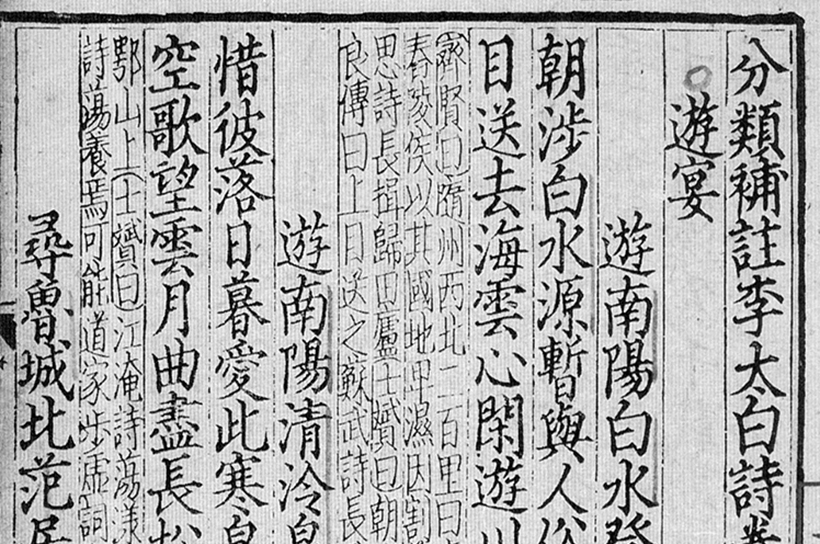

『分類補註李太白詩』は、福建刊本の特徴でもある割注が多くを占めており、1ページの半分におよびます。20字詰め12行で、横のラインが揃っていないので、やはりプロポーショナル組みということになるのでしょう。

余志安の勤有書堂

福建地方の出版社では、宋代では余仁仲の万巻堂が知られているが、元代では余志安の勤有書堂が知られている。この勤有書堂の刊本字様こそが典型的な元朝体といえる。『分類補註李太白詩』は元時代の福建刊本の特徴がよくあらわれている。

余氏の勤有書堂のほかにも、虞氏の務本堂による『趙子昂詩集』、劉氏の日新堂による『広韻』なども知られており、同様の元朝体字様になっている。ほかに呉氏の徳新堂による『四書章圖簒釋』もある。

原資料は『分類補註李太白詩』(1310年、勤有書堂)です。

『分類補註李太白詩』は、李白(りはく 701—762)の作品集の現存する最も古い注釈書で、全部で25巻あります。その刊本字様は趙子昂の書風によるとされる脈絡を残した書体で、これを中国では元体とよんでいます。わが国の言い方をすれば元朝体です。

明朝体や宋朝体は知られていますが、元朝体とはあまりなじみのない名称です。楷書体系統の漢字書体は中国のそれぞれの王朝の時代をあらわす名称で呼ばれてきましたが、このうち元朝体は、わが国の活字はもちろんのこと、中国の活字にも存在していないと思われます。

『分類補註李太白詩』など元代の福建刊本は、『玄妙観重修三門記』『妙厳寺記』『漢汲黯伝〔かんきゅうあんでん〕』など趙子昂の書風の影響を受けているといわれています。

![]()

![]()

準備中です。

『分類補註李太白詩』を、デジタル・タイプによって再現してみることにしました。資料としたページで重複するキャラクターをのぞくと九十四字ありました。このうち、もっとも大きい文字がおさまるようにボディを仮に設定しました。

最初の段階では『分類補註李太白詩』の文字を下敷きにしてアウトライン化しました。つぎにその影印と見比べ、太さを揃えたり、大きさを揃えたりといった活字書体としての統一性をはかっていきます。そうしていかなる組み合わせになっても破綻がないように字面サイズを揃えます。現在の本文用として『分類補註李太白詩』よりもかなり小サイズで使われることを想定しました。

とくに留意したのは、やや行書風になっている筆法です。この書体の特徴ともいうべき脈絡を思わせる起筆部、書写をたくみに取り込んだようなたわみのある送筆部、ややはね上げたような収筆部などを損なわないように、それでいて統一感のあるように設計していきました。

日本語の文章を組むには、ここにはない多くの字種を揃えていかなければなりません。そのためには、『分類補註李太白詩』の一ページにあらわれているキャラクターの筆法・結法をしっかり把握しておく必要があります。

この試作活字書体は、真書体のなかでも書写系統に分類されるものです。それでいてデジタル・タイプの主流となっている清代の官刻本字様すなわち清朝体(楷書体)とも異なっており、今までデジタル・タイプ化されたことのない書体です。

真書体でありながら行書風になっている筆法から、和字書体の和様体系統との組み合わせがもっともフィットするようです。和字書体の和様体系統は、行書体もしくは明朝体、清朝体(楷書体)と組み合わされることが多かったようですが、元朝体はもっとも可能性のある書体だと思います。

いずれにせよ、宋朝体、明朝体、清朝体とならんで、元朝体も活字書体として確立されることを望んでいます。