![]()

![]()

●筆法

横画はシンプルで直線に近く、収筆は三角形のこぶ状になっています。臨安書棚本は主要な横画ではほぼ9度の右上がりでしたが、『南斉書』の主要な横画ではほぼ3度におさえられています。より水平に近づいているということができます。

縦画が横画にくらべて太くなっています。縦画の起筆は丸いこぶ状に、収筆は軽くおさえてとめる垂露法です。外側の縦画が互いに反りあう背勢になっています。これは欧陽詢書風が北宋の浙江刊本から臨安書棚本へ、さらには南監本の明朝体へと受け継がれていることをあらわしています。

磔法と躍法ではすこし丸みがでてきていると感じられます。臨安書棚本とは変わらない個所も見られますが、すでに明朝体の特徴を有しています。

●結法

抱懐は臨安書棚本と『南斉書』は同じくらいです。臨安書棚本の口、日などが下窄みになっており、『南斉書』では口、日などが垂直に近くなっているため明るく感じられますが、臨安書棚本と重ねてみると、それほど違いはありません。

『南斉書』などの南監本は、臨安書棚本といわれる整然として硬質な書体から発展してきたと考えられます。すなわち臨安書棚本の宋朝体と南監本の明朝体は、結法としてもひとつの系統の上にあるということができます。

●章法

木版印刷ですが文字の大きさを揃えているので、横の字並びが揃っています。

南京国子監

中国で隋以後、貴族の子弟や世間の秀才を教育した国家経営の学校を「国子監」という。監本とは国子監で出版したものに対する呼称である。五代時代に馮道が『九經』の版刻出版を国子監におこなわせたことが監本の始まりといわれている。以後宋・元・明と監本は作られているが、現存する量の多さから現在では一般的に監本といえば明の国子監本をさすようになった。明王朝では最初は南京に国子監が置かれていたが、永楽帝の北京遷都以後は北京にも国子監が置かれ、以後南京国子監が出版する本を南監本と呼び、北京国子監が出版する本を北監本と呼ぶようになった。

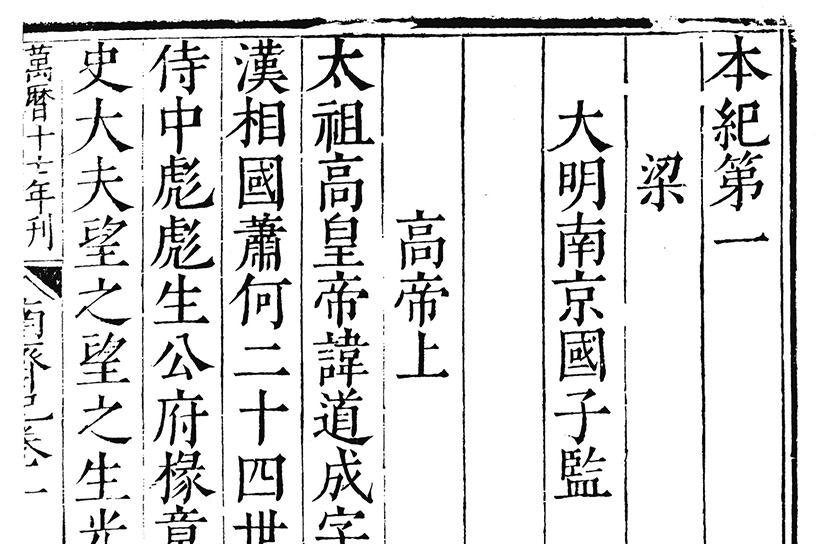

原資料は『図解和漢印刷史』(長澤規矩也著、1976年、汲古書院)所収の『南斉書〔なんせいしょ〕』(大明南京国子監刊)第1ページです。

南京国子監で刊行された書物のうち代表的なものとしては『二十一史〔にじゆういっし〕』と『十三経〔じゅうさんぎょう〕』があげられます。二十一史というのは中国の歴代の正史21書で、『南斉書』もそのうちのひとつです。十三経というのは、中国における儒家の基本的な書物13種のことです。

『南斉書』でも多数の巻があります。それらは刻者が違うためか若干書風が異なっているようでした。そこでこの第1ページに絞ることにしました。

『南斉書』は南斉の正史です。梁〔りょう〕の蕭子顕〔しょうしけん〕(489 -537)の撰になり、現存するのは本紀8巻、志11巻、列伝40巻の全59巻です。高帝・建元元年(479年)から和帝・中興2年(520年)の南斉の歴史が記されています。

![]()

■ファミリー展開

![]()

『明治天皇の大日本帝国(天皇の歴史07)』

(西川誠著、講談社、2011年)

制作するすべてのキャラクターについてその影印を刊本などから抽出するのでは効率が悪いので、まずベースとなる『南斉書』の一ページを再生し、同じキャラクターで比較しながら検討することにしました。

それは書写における双鉤填墨という複製技術をデジタル技術に応用することにより実現されます。ここで制作された復刻字種によって全体的なイメージを確認し、どのように修整していくのかをはかりました。

漢字書体は一そろいとする字数が多いので、試行を繰り返して方向性をかためてからでないと効率が悪くなります。相当な字数を制作したあとに大きな方向転換があると、時間的なロスが多くなります。

大明南京国子監刊『南斉書』を復刻するものではありますが、作業効率や統一性を考慮して作字合成法によって制作するものとします。すべての文字をかき起こすより、かなり制作時間を短縮できます。時間短縮になるばかりか、同じ要素が統一されます。

しかしながら合理化しようとすればするほど大きな落とし穴があります。作字合成法の場合、完成されたパーツ同士を組み合わせるため、細部の調整をつい怠ってしまい、安易に妥協してしまわないように気をつけなければなりません。作字合成法を使う際には、このあたりの問題を十分踏まえておく必要があります。

使用目的は一般印刷で、本文用を主としますが、見出し用としても併用できることとしました。

『姫は看板娘( 夜逃げ若殿 捕物噺5)』

(聖龍人著、二見書房・時代小説文庫、2012年)

『妖怪文化研究の最前線(妖怪文化叢書)』

(小松和彦著、せりか書房、2009年)

『聖徳太子 四天王寺の暗号』

(田中市朗著、ハート出版、2013年)

『上機嫌の才能』

(田辺聖子著、海竜社、2011年)

『青鞜の冒険』

(森まゆみ著、平凡社、2012年)

『ハヤブサが守る家』

(ランサム・リグス著、山田順子訳、東京創元社、2013年)

『宮沢賢治の菜食思想』

(鶴田静著、晶文社、2012年)